|

Erste gelungene Wiederansiedelung der

Flussperlmuschel in Bayern

In einem kleinen Perlgewässer im Falkensteiner Vorwald bei

Regensburg wachsen wieder junge Flussperlmuscheln auf. Die

Altmuscheln waren Ende der 1990er Jahre

ausgestorben. Durch jährliche

Wiederansiedelungsmaßnahmen des Landschaftspflegeverbandes

Regensburg e.V. seit 2006 konnte ein neuer Bestand

begründet werden. Damit stellt das Projekt nach der Lutter

in Niedersachsen (Altmüller & Dettmer 2000) den

deutschlandweit erst zweiten erfolgreichen Versuch dar,

das natürliche Aufwachsen von Jungmuscheln in einem

Flussperlmuschelgewässer neu zu ermöglichen.

nach

oben

1. Die Vorgeschichte:

Belastungen und Sanierung

Mit unter 10 km2 ist das Einzugsgebiet des

Gewässers klein. Es ist zudem überwiegend bewaldet und

weist keine intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen

auf.

Eine Belastung mit häuslichem Abwasser bestand

früher durch ein bewohntes Forsthaus. Mittlerweile verfügt

es über eine verbesserte Klärung. Hauptbelastungsquelle

stellten bewirtschaftete Fischweiher im Oberlauf dar, die

im Jahr 1968 errichtet und im Durchfluss betrieben wurden.

In den 1990er Jahren war der Bach häufig trüb und wies im

Mittellauf daher stark verschlammtes Substrat und im

Oberlauf umfangreiche Schlammablagerungen auf (Grafe

1993). Im Jahr 1997 wurden Umlaufgerinne um die bisher vom

Bach durchflossenen Teiche geschaffen. Sie führten

in der Folge zu einer Verringerung der Gehalte an

Ammonium, Gesamtphosphat und Chlorophyll im Fließgewässer

(Theiß 1998, 1999).

nach

oben

2. Validierung der

Habitatqualität

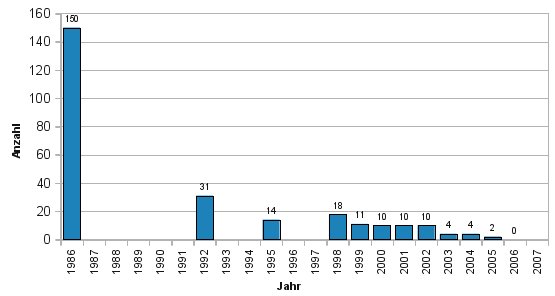

Von 1998 bis 2004 war der Restbestand an

adulten Flussperlmuscheln von 18 auf 4 zurückgegangen.

Eine Trächtigkeit konnte in diesem Zeitraum bei keiner

Muschel mehr festgestellt werden. Damit war eine

Bestandesstützung aus dem Vorkommen selbst nicht

mehr möglich.

Wegen der als günstig angesehenen

Lebensraumsitutation wurde eine Neubegründung des

Bestandes mit Muschellarven einer verwandten Herkunft

erwogen. In einer Voruntersuchung wurde das Bachsediment

im Hinblick auf seine Jungmuscheltauglichkeit begutachtet

und vorhandene gewässerchemische Messungen ausgewertet.

nach

oben

Substratqualität

Eine ganzjährig gute Durchströmung des

Sedimentes und eine hohe Sauerstoffverfügbarkeit sind

Voraussetzung für das Aufwachsen von Jungmuscheln. Als

Indikator für die Sauerstoffverfügbarkeit im Sediment

wurden u.a. Eisennägel für drei Monate senkrecht in den

Bachgrund eingebracht. Der Sauerstoff gibt sich danach als

Rostansatz an den Nägeln zu erkennen.

Das Bild zeigt die Nägel von zwei Probestellen. Oben:

Nägel fast bis zur Spitze stark korrodiert und

rostverkrustet = sehr gute Sauerstoffverfügbarkeit. Unten:

Nägel überwiegend metallfarben-blank = kein Sauerstoff

vorhanden und stark reduzierende Verhältnisse im Sediment.

An fast allen Probestellen wurde eine gute und meist auch

tiefgründige Sauerstoffverfügbarkeit angezeigt. Ergänzende

Korngrößenanalysen zeigten eine Spanne von unverschlammten

Sedimenten bis zu stärker verschlammten Substraten an.

Insgesamt wurden über

größere Strecken günstige Substratverhältnisse für

ein mögliches Aufwachsen von Jungmuscheln indiziert.

Wasserqualität

Die verfügbaren gewässerchemischen Messungen

deuten auf eine sehr gute Wasserqualität hin. Sie halten

die von Moorkens (2000) nach empirischen Daten aus Irland

vorgeschlagenen Grenzwerte für gute, d.h. sich verjüngende

Flussperlmuschelgewässer ein. Für eine geringe Belastung

durch lokale anthropogene Quellen im Einzugsgebiet spricht

der sehr geringe Anstieg der Stoffkonzentration von

bewaldeten Quellbereichen zum Habitat der Flussperlmuschel

im Mittellauf. Vor Errichtung der Umlaufgerinne um die

Teiche hatte Theiß (1997) noch von deutlichen

Verschlechterungen gewässerchemischer Daten im

Längsschnitt des Baches berichtet.

nach

oben

3. Wiederansiedelung

Die gute Wasser- und Sedimentqualität ließen

einen Wiederansiedelungsversuch aussichtsreich

erscheinen. Seit 2006 werden in einem genetisch nahe

verwandten Bestand im Bayerischen Wald jährlich

Muschellarven gewonnen. Gleich im Anschluss an die

Larvengewinnung werden mittels Elektrobefischung im

Zielgewässer Bachforellen gefangen, am Ufer mit den

Larven infestiert und direkt wieder ausgesetzt.

Parallel werden jährlich gezüchtete Bachforellen auf

einer Teichanlage mit den Larven infestiert. Die im

folgenden Jahr von den Fischen abfallenden Jungmuscheln

werden gewonnen und an günstigen Stellen des Baches

in den Gewässergrund ausgebracht.

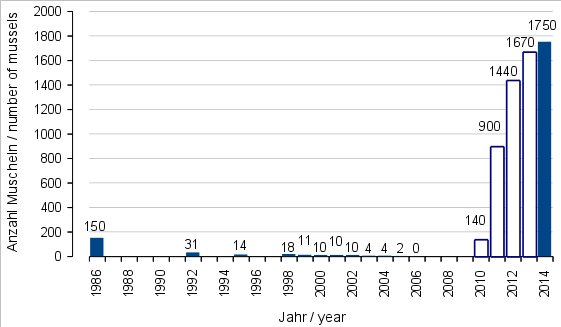

Nach zufälligen Funden einzelner Jungmuscheln bei den

Wiederansiedelungsmaßnahmen seit 2012 wurde im Sommer 2014

eine Rasterkartierung durchgeführt. Auf einer

Gesamtstrecke von 3,8 km wurden in regelmäßigen

Abständen 5m Bach abgesucht.

Die aus den Muschelfunden berechnete Schätzung der

Populationsgröße beträgt 1.750 Tiere. Die Abbildung zeigt

für die Muscheln ab vier Jahren die Entwicklung des

Bestandes, wie sie sich aus der Altersstruktur der

gefundenen Tiere ergibt (weiße Säulen).

Das Alter derMuscheln lag zwischen zwei und

sieben Jahren, wobei Tiere unter vier Jahren nur zufällig

und sehr selten gefunden wurden.

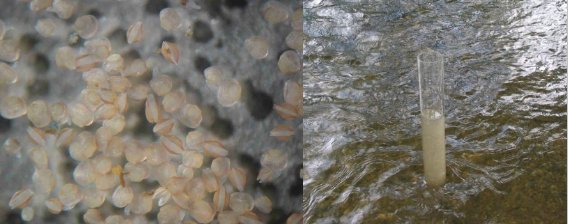

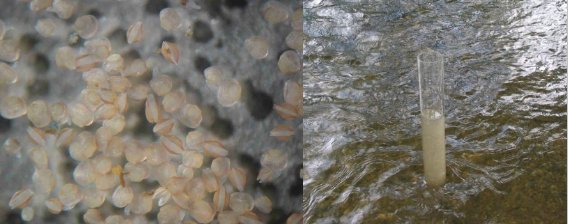

Auch die schon etwas älteren Jungmuscheln sind tief

eingegraben (links). Nur ausnahmsweise findet man Muscheln

auf der Oberfläche (rechts). Anhand ihrer Jahresringe kann

das Alter der Tiere bestimmt werden.

Die Jungmuscheln haben sich weit über die

Ansiedelungsstrecke hinaus ausgebreitet: 15 % der Tiere

wurden oberhalb und unterhalb der Bereiche, in denen

Wirtsfische und Jungmuscheln ausgebracht wurden, gefunden.

Ein Teil der Tiere wurde offenbar bachabwärts verdriftet.

Oberhalb der Ansiedelungsstrecke lebende Muscheln können

nur mit den vor Ort infestierten autochthonen Wirtsfischen

verbreitet worden sein. Dadurch ist die Wirksamkeit dieser

kostengünstigen Artenhilfsmaßnahme belegt.

nach

oben

4. Gewonnene Erkenntnisse

Jungmuscheln

brauchen hohe Anteile unverschlammter, gut mit

Sauerstoff versorgter Substrate und eine sehr gute

Wasserqualität. Die in der Literatur mehrheitlich

vertretene naturschutzfachliche Einschätzung der

physikalisch-chemischen Habitatansprüche für das

natürliche Aufwachsen von Flussperlmuscheln (Bauer 1988,

Moorkens 2000, Sachteleben et al. 2004, Geist &

Auerswald 2007) wird durch den Erfolg in diesem Gewässer

bestätigt.

Erst müssen die

Lebensbedingungen im Gewässer optimiert werden - dann

können bestandesstützende Maßnahmen Erfolg haben.

In diesem Bach können wieder junge Perlmuscheln

aufwachsen, da zuvor die Abwasserbelastung minimiert

und der Teichanschluss beseitigt wurde. „Zu den

Grundvoraussetzungen für Auswilderungsprojekte zählen

passende Habitatbedingungen und -verfügbarkeit sowie eine

genetisch angepasste Ursprungspopulation für die

einzubürgernden Tiere“ (IUCN/SSC 2013). Die

präzise Identifizierung aller Belastungsquellen und

wirksame Sanierung der Perlgewässer mitsamt ihrer

Einzugsgebiete sind die Grundvoraussetzung für eine

erfolgreiche Bestandesstützung und Wiederansiedelung der

Flussperlmuschel (vgl. Altmüller & Dettmer 2000,

Altmüller 2005). In einer umfassenden Literaturauswertung

zu Ökologie und Schutz der Flussperlmuschel weist auch

Young (2009) dem Bereich „Active catchment management and

stream restoration, often including silt reduction“ die

erste Priorität zu.

Die Voraussetzungen für die Sanierung waren am

Projektgewässer mit einem hohem Waldanteil und

überschaubaren Belastungsfaktoren ungleich günstiger als

an Gewässern in der Kulturlandschaft. Diese sind in der

Regel stärker verändert und durch Einflüsse aus der

landwirtschaftlich genutzten Fläche sowie durch kommunale

Abwässer beeinträchtigt. Dass

die Habitatsanierung auch in der Kulturlandschaft

möglich ist, zeigt das Lutterprojekt. Auch in

einigen bayerischen Kulturlandschaftsgewässern mit noch

erhaltenen größeren und nur mäßig überalterten

Perlmuschelbeständen stehen die Chancen auf deren Erhalt

gut, wenn die bestehenden Gefährdungen zielorientiert,

konsequent und dauerhaft eliminiert werden.

Methodisch waren bei der Wiederansiedelung aller

Wahrscheinlichkeit nach sowohl die Infestation von Fischen

direkt vor Ort als auch die Ausbringung geeernteter

Jungmuscheln erfolgreich. Sicher funktioniert hat die

Infestation vor Ort. Diese Maßnahme wurde auch beim

Wiederaufbau der Population an der Lutter eingesetzt. Sie

verursacht verglichen mit der Gewinnung, Hälterung und

Ausbringung von Jungmuscheln einen deutlich geringen

Personal- und Mittelaufwand. Die

Infestation von autochthonen Wirtsfischen direkt vor Ort

ist sowohl wirkungsvoll als auch kostengünstig und

erscheint daher besonders empfehlenswert.

Einen Nachweis der zitierten Literatur stellen wir gerne

auf Anfrage zur Verfügung.

|